FILI D’ERBA - Viola Bruno – Il fiore che non sfioro

|

| Viola Bruno |

“L’amore

non svanisce mai. Si espande, si diffonde. Come la glassa calda su una torta.

Come la musica.”

Ho

ascoltato queste parole in un’intervista alla radio: è la risposta di Joan

Wasser (Joan As Police Woman), musicista e compagna di Jeff Buckley,

quando le hanno chiesto cosa restasse, oggi, di quell’amore. Buckley,

prodigio della musica, morì a trent’anni, annegato nelle acque del Mississippi,

nel 1997.

Mi

sono chiesta: se Jeff fosse ancora vivo, Joan avrebbe detto le

stesse parole?

Forse sì, forse il loro amore avrebbe continuato a crescere, ad allargarsi come cerchi nell’acqua. O forse no. Forse sarebbe finito. Ma ciò che mi ha colpito è quell’immagine di un sentimento che, perdendo il suo oggetto, sembra dilatarsi anziché estinguersi. Come se ciò che sfugge, ciò che si perde, diventasse ancora più intenso proprio perché ormai intoccabile.

Forse

è parte della natura umana idealizzare ciò che non possiamo avere, ciò che

abbiamo smarrito, ciò che non è stato. Tratteniamo nella mente un’immagine

cristallizzata, intatta, immune al tempo e alla realtà. Come scrive Julian

Barnes ne Il senso di una fine, “la storia è quella certezza che

prende consistenza là dove le imperfezioni della memoria incontrano le

inadeguatezze della documentazione”.

Forse

la memoria, a volte, sceglie cosa salvare. Non per fedeltà al vero, ma per

permetterci di continuare a vivere.

|

Foto di Robert Mapplethorpe

Esiste un desiderio che non tende al possesso, ma all'assenza, un anelito che si nutre dell’impossibilità stessa. Non è la brama del corpo, ma l’eco di qualcosa che si ritrae appena si tende la mano. È l’oggetto inafferrabile che, proprio perché tale, definisce la forma segreta della nostra inquietudine.

"Non amo che le rose che non colsi" scrive Guido Gozzano nella poesia Cocotte, pubblicata nel 1911 nella raccolta I colloqui. È un verso che ha il profumo sbiadito dell'infanzia e il peso insostenibile dell'irreversibile. In esso si annida il desiderio per ciò che non è stato, per l'attimo non afferrato, per il bacio dietro il cancello che resta memoria e mai presenza.

Ma

è con Umberto Eco che la rosa del desiderio assume la forma più

rarefatta. L’ultima frase de Il nome della rosa – “Stat rosa pristina

nomine, nomina nuda tenemus” – diventa epitaffio ontologico: ciò che resta

della rosa è solo il suo nome, svuotato di ogni realtà:

“possediamo soltanto nudi nomi.”

Un'eco filosofica che rimbalza da Bernardo di Cluny a François Villon (“Mais où sont les neiges d’antan?” – "Ma dove sono le nevi d’un tempo?"), fino a William Shakespeare in Romeo and Juliet, Atto II, scena II: “What’s in a name? That which we call a rose, / By any other name would smell as sweet.” (“Che cos'è un nome? Ciò che chiamiamo rosa, con qualsiasi altro nome avrebbe lo stesso dolce profumo”).

“Ogni

desiderio nasce da una privazione, da una sofferenza”, scrive Arthur

Schopenhauer ne Il mondo come volontà e rappresentazione: l’uomo è

condannato a desiderare incessantemente, ma ogni appagamento è solo temporaneo,

subito seguito da noia, vuoto, nuova sete. Il desiderio, dunque, non tende alla

felicità, ma alla sua illusione perpetua.

Il

desiderio è il motore tragico dell’esistenza.

Anche Søren Kierkegaard, nella sua riflessione sull’angoscia e la possibilità, coglie questa tensione. In Aut-Aut descrive l’essere umano come sospeso tra possibilità infinite e scelte finite: “l’angoscia è il vertiginoso perdersi nelle possibilità.” ("Angsten er mulighedens svimlen"). Il desiderio, in questa cornice, si configura come attrazione per ciò che si potrebbe essere, ma che non si è. L’esistenza è allora intessuta di rimpianto e di slanci verso una forma ideale di sé.

Jacques Lacan radicalizza la concezione freudiana del desiderio: per lui, esso non è rivolto a un oggetto definito, ma nasce da una mancanza strutturale. “Il desiderio è il desiderio dell’Altro” ("le désir est le désir de l’Autre"), afferma, indicando che non desideriamo semplicemente un oggetto, ma ciò che l’Altro desidera. Egli introduce il concetto di “objet petit a” (“oggetto piccolo a”), come causa del desiderio: non è l’oggetto da ottenere, ma quello che ne provoca il movimento, la tensione. Il desiderio si costituisce così come un gioco di riflessi, una tensione verso qualcosa che, proprio perché sempre altrove, non si può possedere.

Massimo

Recalcati, interprete contemporaneo del pensiero lacaniano, in Ritratti

del desiderio, scrive: “non sono mai “io” che decido il “mio”

desiderio, ma è il desiderio che decide di me, che mi ustiona, mi sconvolge, mi

rapisce, mi entusiasma, mi inquieta, mi anima, mi strazia, mi potenzia, mi

porta via”.

Il

desiderio, nella psicoanalisi, non è solo ciò che manca: è ciò che ci

costituisce.

Non esiste una sua soddisfazione definitiva, perché ciò che desideriamo veramente è la tensione stessa, la ferita che ci rende umani.

Ma

se la filosofia e la psicoanalisi interrogano il desiderio attraverso la

parola, è la musica a renderne udibile il battito segreto. Lì dove il logos

si arresta, comincia il suono ad esprimere ciò che non può essere detto.

Pensiamo

a Je crois entendre encore dai Pêcheurs de perles di Bizet,

dove la voce si fa eco di un amore passato, sussurrato tra le nebbie del

ricordo:

“Je crois entendre encore, / caché sous les palmiers,/ sa voix tendre et sonore” (“Mi sembra ancora di sentire, nascosta sotto le palme, la sua voce tenera e sonora”): in queste arie sospese, il desiderio non cerca compimento, ma riverbera come canto nell’assenza.

Francesco

Guccini rincorre lo stesso miraggio, l’inquietudine del desiderio

inappagato.

In

L’isola non trovata: “ma l’isola non trovata / non l’ho trovata mai".

L’“isola che non c’è” si trasforma in topos esistenziale: luogo della felicità

mancata, dell’amore che sognato e non vissuto: “e capii che quell’isola era

il segno / di un’idea di felicità”.

In

Autogrill, racconta di un incontro fugace, un attimo colmo di

possibilità che si dissolve nel nulla: “e non capii più niente, e fu il

delirio / di un inconsueto e stupido rossore”.

È il rimpianto per ciò che non si è detto, per ciò che poteva essere e non è stato. Analogamente, in Vorrei, elenca desideri mai realizzati, aspirazioni che si consumano già nella loro pronuncia: “Vorrei incontrarti fra cent’anni, quando ormai non ci sarà più tempo”.

Ma

è forse Argentina, struggente ballata del congedo e del rimpianto, il

vertice gucciniano del desiderio per ciò che non si può avere…

“E tutto è invece la dimostrazione di quel poco che a vivere ci è dato

E l'Argentina è solo l'espressione di un'equazione senza risultato

Come i posti in cui non si vivrà, come la gente che non

incontreremo

Tutta la gente che non ci amerà, quello che non facciamo e

non faremo

Anche se prendi sempre delle cose, anche se qualche cosa

lasci in giro

Non sai se è come un seme che dà fiore o polvere che vola ad un respiro.”

L’Argentina

altro non è che un altrove interiore, simbolo vivido dell’incompiuto e

dell’inaccessibile… Ma quando ti entra quella nostalgia che prende a volte

per il non provato… È lo struggimento per

l’altro binario, per la vita parallela mai vissuta, per l’amore che non ha

avuto luogo. Un sentimento sottile, che si insinua proprio quando tutto sembra

andare bene, ma qualcosa manca, come un accordo dissonante in una melodia dolce.

Questa

canzone è un distillato poetico del concetto di Sehnsucht, ovvero il

desiderio di qualcosa che non si conosce fino in fondo, ma di cui si sente

intensamente la mancanza, come un’eco di un paradiso perduto, di una patria

interiore mai raggiunta. Non è un semplice rimpianto per qualcosa di definito,

bensì la tensione verso l’indefinibile, l’irraggiungibile, il non ancora

e forse il mai. C.S. Lewis, nel suo Surprised by Joy,

scriveva:

“Se

trovo in me stesso un desiderio che nessuna esperienza in questo mondo può

soddisfare, la spiegazione più probabile è che sono stato fatto per un altro

mondo.”

E forse, allora, Argentina non è che il nome in codice di quell’altro

mondo.

Persino la musica elettronica ed il minimalismo contemporaneo, come quello malinconico di Nils Frahm o nelle atmosfere rarefatte di Grouper, costruiscono paesaggi sonori che sembrano sempre sfuggire, dissolversi nel momento stesso in cui si formano. La melodia si nega alla sua pienezza, si ritrae come un’onda prima dell’abbraccio.

In ogni sua forma, la musica si rivela linguaggio del non possesso, del mancato approdo, del sogno che resta tale, conservandone la promessa. Anche la bellezza, come la verità, sfugge al tempo e si svela solo nella distanza. È il fiore che si intravede, che profuma da lontano, ma che non si coglie. Come scrive Emily Dickinson:

Morii per la Bellezza – ma appena

Posata nella Tomba

Quando Uno che per la Verità morì – fu adagiato

Nella stanza accanto –

[…]

E

se la filosofia ha dato voce all'inquietudine del desiderio e la musica ne ha

scandito il ritmo interiore, il cinema ne illumina i contorni visibili,

raccontando attraverso l’immagine ciò che spesso sfugge alla parola.

|

Una scena di Past Lives

In

Past Lives (2023) di Celine Song, la delicatezza del rimpianto si

intreccia con la filosofia orientale dell’In-Yun, secondo la quale due

persone che si sfiorano nella vita presente sono legate da migliaia di incontri

nelle vite passate.

Si dice che occorrano ottomila vite

per giungere a quel momento in cui le mani finalmente si toccano. E tuttavia,

proprio quando quel tocco avviene, qualcosa si dissolve: l’immaginato si

scontra con il reale, e l’ideale si sfalda sotto il peso della concretezza.

Il

film segue la storia di Nora e Hae Sung, anime unite fin

dall’infanzia da un legame profondo e misterioso, cresciuto nella lontananza.

La distanza geografica e temporale diventa metafora del desiderio che non si

consuma: un amore idealizzato, nutrito di possibilità non vissute, più vivo

nella proiezione che nella realtà.

Quando,

dopo anni e continenti, si ritrovano, la tensione tra ciò che è stato e

ciò che avrebbe potuto essere si fa struggente:

“A volte penso che se qualcosa fosse stato anche solo leggermente

diverso... forse tutto sarebbe andato diversamente”

Ma

è proprio qui che Past Lives tocca il cuore del desiderio impossibile:

ciò che si immagina perfetto rimane tale solo fintanto che resta

nell’immaginazione. Lo yin e lo yang, simboli dell’armonia

dinamica tra opposti, trovano in Nora e Hae Sung il loro riflesso

contemporaneo: lui è il rimpianto del passato, lei il radicamento nel presente.

Insieme

formano un equilibrio che non può incarnarsi, ma solo essere sfiorato.

La

scena finale del film, l’ultima separazione, è il momento in cui il fiore

immaginato — il fiore che non sfioro — si dissolve. È la resa struggente

alla consapevolezza che non tutte le vite possono essere vissute, e che forse,

proprio per questo, alcune restano incastonate nella memoria con una bellezza

irreale.

Nel

volto che si volta, nella mano che non si tende, il cinema racchiude la stessa

tensione che attraversa la musica e la filosofia: l’eco di un desiderio che si

nutre della sua stessa assenza.

E

se nel cinema l’impossibilità si consuma nel tempo dell’attesa, nell’arte si

cristallizza: il desiderio per ciò che non si può avere si manifesta come

tensione verso l’ideale, verso una bellezza che sfugge alla presa e che spesso

abita la distanza, il silenzio, lo sguardo rivolto altrove.

Pensiamo

alla Venere di Urbino di Tiziano (1538), in cui lo sguardo della

donna – sensuale e diretto – sembra offrirsi e insieme ritirarsi, come se il

desiderio che suscita fosse destinato a restare confinato nella tela.

La

tensione verso ciò che manca attraversa anche il Novecento, presente ad esempio

nelle opere di René Magritte. In Gli amanti due figure si baciano

con i volti coperti da un drappo bianco. Questo velo impedisce la piena unione,

simboleggiando l'impossibilità di una vera comunicazione e fusione tra gli

individui. L'opera esplora il desiderio come tensione tra vicinanza e separazione,

tra ciò che si mostra e ciò che resta nascosto.

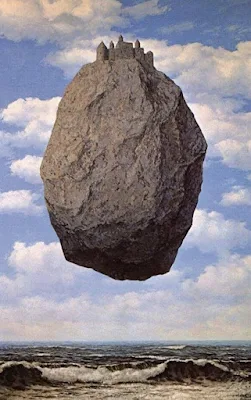

Se

ne Gli amanti il desiderio si cela sotto un velo che separa anche

nell’intimità del gesto, in Le château des Pyrénées

(1959), una roccia sospesa nel cielo sovrasta il mare: impossibile,

inaccessibile, perfettamente reale e perfettamente irreale. L’immagine è

enigmatica, come il desiderio stesso: non si tratta di un luogo da raggiungere,

ma di una vertigine mentale.

|

| René Magritte, Le château des Pyrénées (1959) |

Ma è soprattutto con Caspar David Friedrich che il desiderio si fa immagine del sublime irraggiungibile. Ne Il viandante sul mare di nebbia (1818), l’uomo è di spalle, rivolto verso un orizzonte irraggiungibile. L’oggetto del suo sguardo – e dunque del nostro – non è mai del tutto rivelato: è la vertigine dell’infinito, della possibilità, della solitudine cosmica.

Così

l’arte, con la sua potenza evocativa, ci mostra che il desiderio non abita il

possesso, ma l’intervallo: quello tra lo sguardo e il volto, tra il passo e

l’orizzonte, tra la mano e la forma. È nel vuoto tra le cose che si nasconde

ciò che più ci attrae. Il fiore che non sfioriamo sboccia proprio lì – sulla

tela immobile, nel gesto mancato, tra le pieghe di un enigma che non chiede

soluzione, ma contemplazione.

E

infine, seguiamo questo filo rosso fino alla fotografia, che è l’arte

dell’istante: cattura ciò che è già sul punto di svanire, rendendo visibile il

desiderio di fermare il tempo, di possedere un frammento del reale. Ma proprio

in questa fissità si rivela l’inaccessibilità profonda del suo oggetto. La

fotografia mostra ciò che non può più essere toccato. È la memoria che

desidera.

Nei

ritratti in bianco e nero di Robert Mapplethorpe, ad esempio, il

desiderio si fa scultura: tensione assoluta verso una forma che è insieme

esposta e inattingibile. I suoi nudi – perfetti, ieratici, sensuali – non

mostrano il corpo come oggetto da possedere, ma come soglia sacra, come

apparizione. Ogni muscolo cesellato, ogni ombra calcolata, costruisce un altare

per un desiderio che non si consuma, che non si placa. È un’epifania che

ferisce: troppo pura per essere vera, troppo vera per non ferire.

Ma

è forse nella sua serie Flowers che Mapplethorpe traduce in modo

ancora più sottile la grammatica del desiderio. I suoi fiori – calli, orchidee,

anthurium, tulipani – non sono semplici nature morte: sono presenze erotiche,

enigmatiche, luminose. Ogni petalo sembra sul punto di aprirsi e insieme di

difendersi, ogni curva vegetale custodisce un segreto. Il tulipano tra le

spine, in particolare, è icona potente: metafora dell’amore idealizzato e

minacciato, del desiderio che sboccia in un paesaggio ostile, che si offre

mentre già si sottrae.

Anche

qui, come nei nudi, la bellezza è assoluta ma intoccabile. Il fiore è quel

fiore – desiderato, perfetto, eppure inaccessibile. Una promessa che resta

sospesa. Guardare un fiore di Mapplethorpe è come sfiorare una preghiera muta:

qualcosa che vive nella distanza, nell’intervallo tra ciò che si vede e ciò che

si vorrebbe toccare. È, ancora una volta, il fiore che non si sfiora.

La

fotografia, più di ogni altra arte, convive con la perdita. È sempre postuma.

Mostra ciò che è già in fuga, che è stato, ma anche ciò che non sarà più. In

essa il desiderio si fa immagine: immagine dell’assenza, immagine

dell’impossibile.

L’oggetto

del desiderio è presente solo come assenza futura. Guardare una fotografia è

desiderare ciò che non potrà più essere. È, per eccellenza, sfiorare un fiore

che non si coglie.

Desiderare

ciò che non si può avere non è una deviazione, dunque, ma una condizione

originaria. È una tensione che ci definisce, una fame senza oggetto che

attraversa la poesia, l’arte, la filosofia, la musica, il cinema, la fotografia

– e la vita. Quel fiore che non sfioriamo non è un semplice rimpianto: è la

misura di ciò che ci manca, e quindi di ciò che siamo.

È

la fuga a renderlo vivo. È la distanza a generare arte.

Lascio

sigillare con delicatezza questo itinerario a Michele Mari con gli

ultimi versi di Cento poesie d’amore a Ladyhawke, fil rouge di questo

viaggio:

Di tutti i fiori la rosa è la regina

che è il fiore dell’amore

ma il fiore mio più bello

il fior della mia vita

il fior che non sfiorisce

è il fiore che non sfioro.

Un

fiore ideale, mai toccato, che custodisce tutta la potenza di ciò che non è

stato.

Commenti

Posta un commento